さまざまな分野のクリエイターと連携し、ひとつの作品を編みあげる。いわば裏方として作品づくりを支える「編む人」たちに、クリエイティブの美学を伺います。

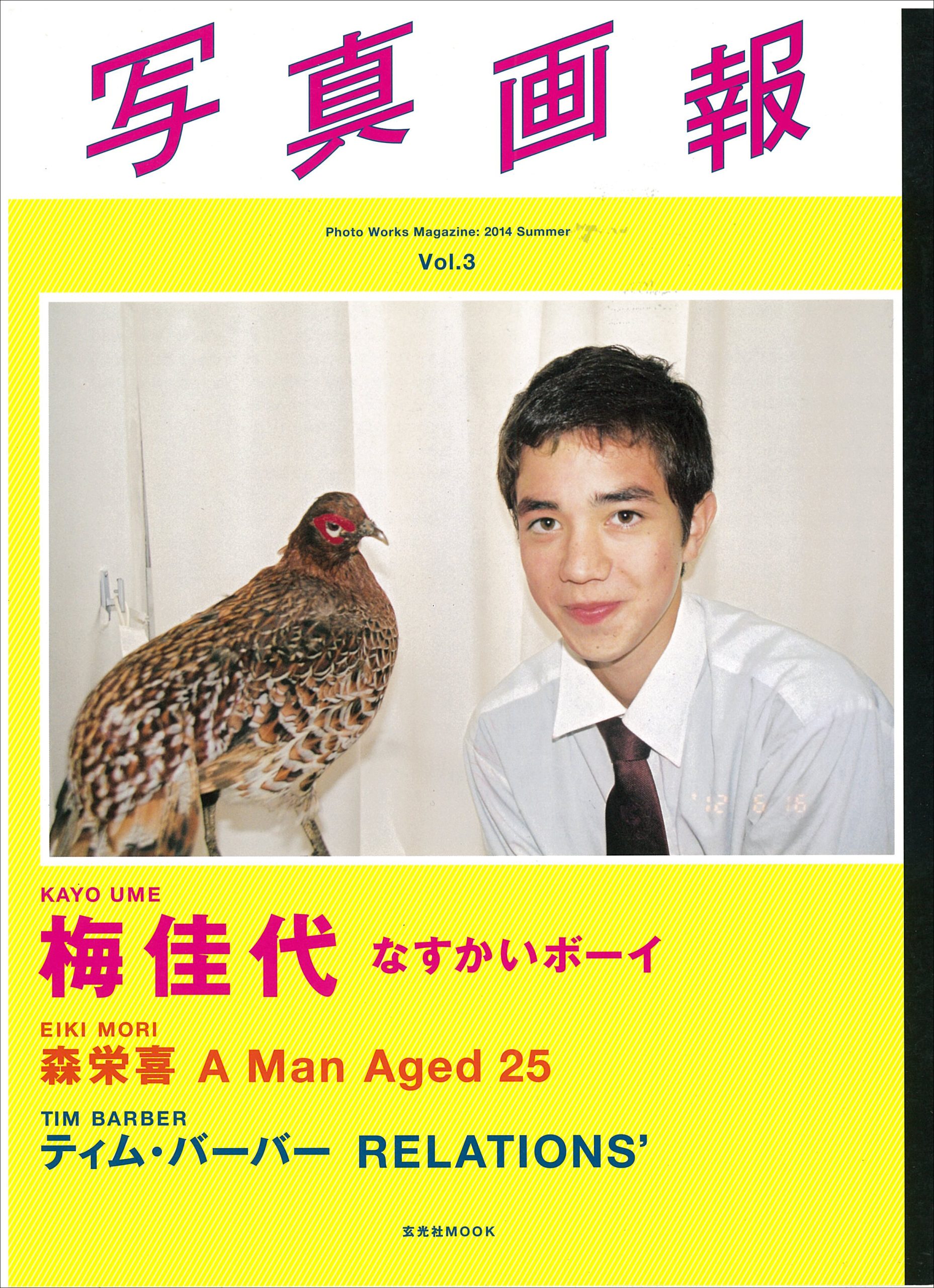

今回は、惜しまれつつ休刊した写真雑誌「PHOTOGRAPHICA」(エムディエヌコーポレーション)や「写真画報」(玄光社)を手がけ、現在はライター・編集者として活躍する沖本尚志さんにインタビュー。長年写真業界に携わってきた沖本さんは、どのように写真と向き合ってきたのでしょうか。詳しくお話を伺いました。

産業系新聞の記者から写真誌の編集者へ

―― 写真誌の編集者やライターとして、20年にわたりご活躍されてきた沖本さん。写真というものに興味をひかれるようになったのは、いつ頃からですか。

写真雑誌との出会いは、僕が幼い頃、母親が読んでいた雑誌「暮しの手帖」ですね。当然、子どもなので内容についてはよく理解できていなかったけれど、写真やレイアウトなど、眺めているだけでおもしろくて。もともとインドアな性格だったこともあり、その後はさまざまなジャンルの雑誌にどんどんハマっていきました。

僕が思春期を過ごした1980年代は、サブカルチャーの全盛期ということもあって、雑誌の種類がとても増えた時代でした。雑誌が増えるということは、その写真を撮る仕事も増えるということで、篠山紀信さんや荒木経惟さんといった有名写真家も生まれていました。僕も当時、小学館から発売されていた「写楽」などは読んでいて、篠山さんが撮ったヌード写真には、思春期男子としてものすごく衝撃を受けましたね。

―― その頃から、写真誌の編集者を志していたのですか?

いえ、まったく考えていませんでした。写真にも興味はあったけれど、当時は漫画雑誌のほうが好きだったし、「編集者になりたい」とも思っていませんでしたね。大学は農学部に進んだのですが、自分に何ができるか、何者になれるのかを考えるようなことはせず、モラトリアムを楽しんでいたように思います。

就職活動をする頃になって、ようやく「雑誌の編集者になりたい」という気持ちが芽生えたのですが、当時大手出版社に入社するためには、在学中からインターンやアルバイトを経験しておく必要があったようで、それを知らなかった自分は完全に出遅れてしまって。最終的には産業系の新聞社に就職が決まり、化学工業系の記者になりました。

―― キャリアスタートは、化学工業新聞の記者だったのですね。

そうなんです。青色LEDやリチウムイオン電池が開発された時代で、企業や大学の研究機関などを取材したりしていました。結局足かけ5年で転職してしまいましたが、この記者時代に「取材をして、文章を書く」という基本的なスキルを身につけることができたので、いい経験をさせてもらえたと思っています。

新聞社を退職したあとは、IT系の出版社をいくつか転々としたあと、2001年にエムディエヌコーポレーションに入社しました。そこで、コンピューターやデザインにまつわる本の編集に携わりました。2004年に編集を担当した、デザインのノウハウを簡単にまとめた「デザインの大原則」シリーズというムック本が50万部くらい売れて。その後上司から「君の好きなことをやってもいいよ」と言ってもらえて、自分で新たに企画したのが写真雑誌「PHOTOGRAPHICA」でした。

「PHOTOGRAPHICA」時代、名だたる巨匠との刺激的な日々

―― 「PHOTOGRAPHICA」では、先ほどもお名前が上がった篠山紀信さんや荒木経惟さん、森山大道さんといった、“巨匠”と呼ばれる写真家たちの特集が組まれていましたね。

実は篠山さんには一度断られていたんですよ。創刊号の際に、写真家のスターである篠山さんに頼むしかないと思って六本木にある篠山紀信事務所に行ったのですが、僕が不勉強で取材にならず、突っぱねられて。実際、当時の僕は写真について無知でしたし、断られて当然なんですが……。

流れが変わったのは、「PHOTOGRAPHICA」の5号目でホンマタカシさんの特集を組んだとき。ホンマさんのお陰で良い内容にすることができましたし、それまでいまいち売れなかった「PHOTOGRAPHICA」をヒットさせることができました。それを持ってもう一度篠山さんに会いに行ったら、7号目の特集を快諾してくださったんです。やはり、篠山さんは青春時代に多大な影響を受けた存在でしたし、一緒に仕事をするというのは編集者人生におけるひとつの目標でもあったので、すごくうれしかったですね。篠山さんが出演した雑誌ということで、その後は写真家の方へのオファーも比較的スムーズになったという感触がありました。

―― 「PHOTOGRAPHICA」は沖本さんがライターと編集の役割を担い、ほとんどお一人で制作されていたとか。達成感がある一方で、身体的・精神的な負担もあったのではないでしょうか。

ライターは、現在は写真評論家として活躍されているタカザワケンジさんに、作家へのインタビューや論評の執筆を担当して頂きました。編集である僕の役割ですが、正直、すごくストレスでしたよ(笑)。なんといっても、超一流の作家たちと仕事をするというのは、緊張しますからね。とくに荒木さんは観察眼が鋭い方で、大人数でバーで飲んでいるようなときでも、端の席にひっそりと座っている僕のことまでしっかりと見られていました。

荒木さんの特集をつくったときは、3カ月間毎日荒木さんと顔を合わせていました。荒木さんから受ける言葉や思想、緊張感は尋常ではなかったですね。とにかく頭の回転が猛烈に速く、思考と写真を撮るスピードが同期しているような方で、同時に内面には狂気を宿していました。作家とは知性と非日常を強烈に照射する放射能のような存在であることを身を以て体験しましたね。

でも、この時代に学んだこと、得たことはほんとうに大きかった。結局「PHOTOGRAPHICA」は経営的な問題で2011年に休刊してしまい、そのタイミングで僕も会社を退職したのですが、今もフリーのライター・編集者としてZINEをつくったりしているのは、やはり雑誌などの紙媒体への愛着が捨てられないこともありますけれど、「PHOTOGRAPHICA」の制作現場の強烈な体験が今でも忘れられないからだと思います。

作品を理解しようとすると「写真家自身が何を見ているか」に行き着く

―― 現在は、写真評論家や研究者らからなる団体「写真の会」の一員として「写真の会賞」の選考にも携わられていますが、会員になられたのはいつ頃でしたか。

2014年ですね。「PHOTOGRAPHICA」に寄稿してくれていた、写真評論家のタカザワケンジさんから「写真の会っていうのがあるんですが、入ってみませんか」と声をかけてもらったのがきっかけでした。

そもそも「写真の会」というのは、かつて「カメラ毎日」の編集長でもあった写真評論家の西井一夫さんが結成した団体なのですが、写真的行為に対して賞を出す「写真の会賞」を主宰しています。賞の選考において、写真批評に重きを置いているのが特徴なんです。

僕はエムディエヌコーポレーションを辞めてから「写真」と「文学」の掛け合わせにすごく興味があったし、ちょうど宇野常寛さんや國分功一郎さんといった若い世代の批評家が続々と世に出てきた時期だったこともあって、自分のなかの“批評”の価値観にも大きな変化がありました。哲学や批評というと、堅苦しくて難解なものというイメージがあったけれど、もっと自由な視点でなんでも批評していいのだということを、彼らのテキストから学んだんです。それで、自分も「写真の会」の会員になって、写真の批評というものをしてみたら、自分にも業界にも新たな風を吹かせることができるんじゃないかと思いました。

―― 「写真の会賞」では、どのように選考されていますか? 沖本さんが今おもしろい、魅力的だと感じられる写真家や写真作品とは、どのようなものでしょうか。

なかなか難しい質問ですね。「写真の会賞」の選考は、会員の投票と議論によって決められますが、毎回議論が何処へ行くのか分からないスリリングなところがまずあります。基本的に各自推し作品を持ち寄るので、僕も推しを軸に話を進めます。

魅力を感じる写真家や作品は何かという質問からはずれるかもしれませんが、僕は写真に詰まっている情報が好きなんですよ。それはコンセプトという文脈的な情報である場合もあるし、表現力という目に見えるわかりやすい情報の場合もある。これは一概にはいえないですね。僕もまだまだ勉強中・修行中の身ですから(笑)

―― 写真集や展示、写真作品などについての記事も積極的に執筆されていますが、写真というものを文章で解説・表現される上で、大切にされていることはありますか?

写真は目で見るものですが、個人的には、そこに写し出されているものがすべてではないと思っています。写真作品を理解しようとすると、「写真家自身が何を見ているか」という考え方に必ず行き着く。作品の表現というのは作家の身体から滲み出るもので、そこには生き方が反映されていると思うので、僕は作品だけでなく、ついそちらにも目を向けてしまうんです。なので、自分が文章で写真作品を紹介するときにも、自然にそういった解説になっているかもしれません。

駆け出しの頃、写真家の石内都さんに「写真家とは何ですか?」と質問したことがありました。われながら不躾な事を言ってしまったと思うんですが、石内さんには即答で「生き方よ!」と言われたんですね。この発言は衝撃でした。今でも忘れないようにしています。

―― 長年沖本さんが写真というものに惹かれ続けているのも、写真を通して作家の生き方や視点が見えるからでしょうか。

そうでしょうね。それに、やっぱり僕自身もものづくりが好きだから、文章を書いたり、ZINEをつくったりしちゃうんですよ。つい最近も、写真家の坂口トモユキさんと一緒に写真紙の体の「Quad」(四角)という同人誌を制作して、文学フリマで販売したところです。大袈裟かもしれないけれど、ものをつくるときのプレッシャーや、トラブルや時間等ギリギリの中に身を置いているときにこそ、僕は生きていると実感できる。結局「PHOTOGRAPHICA」をつくりながら慌ただしくしていたあの頃から、僕は何も変わっていないんだと思います。

.jpeg)

-1024x576.jpeg)